|

|

А.Котелевский Фото Р.Батрутдинова и И.Черкизьяновой Экспедиция газеты «Молодой сибиряк» на Кулай – место массового спецпереселения и гибели раскулаченных.

Накануне экспедиции мы встречались с десятками людей. Для многих из них Кулай был не просто далекой и страшной  страницей истории, а частичкой собственной биографии. Что интересно: никто не говорил «на Кулае», они называли это место иначе: «там, за болотом…» Практически Кулай –это остров. Остров, окруженный сплошным кольцом болот. Остров, на котором царил свой уклад жизни, свои мерки добра и зла. Остров, где нашли смерть тысячи практически безвинных (для особо придирчивого читателя, который захочет упрекнуть меня в излишней лояльности к «врагам народа», специально оговорю: подавляющее большинство из этих людей, а сегодня это доказано и документально, действительно были невиновными).

страницей истории, а частичкой собственной биографии. Что интересно: никто не говорил «на Кулае», они называли это место иначе: «там, за болотом…» Практически Кулай –это остров. Остров, окруженный сплошным кольцом болот. Остров, на котором царил свой уклад жизни, свои мерки добра и зла. Остров, где нашли смерть тысячи практически безвинных (для особо придирчивого читателя, который захочет упрекнуть меня в излишней лояльности к «врагам народа», специально оговорю: подавляющее большинство из этих людей, а сегодня это доказано и документально, действительно были невиновными).

… Из недавнего разговора с охотником-профессионалом, для которого здешняя тайга, что дом родной: «Нет, в тех местах я не бываю. Обходим мы их. Проклятое это Богом место. Там до сих пор всюду кости человеческие лежат….»

Редакция газеты «Молодой сибиряк» благодарит за большую помощь в организации экспедиции:

В публикации использованы материалы , любезно предоставленные государственным объединенным историко-литературным музеем и Тарским филиалом государственного архива.

А начиналось все у таежного костра. Александр Иванович Калдин , бывший командир Омского звена авиаохраны лесов, из тех, кто умеет сразу и надолго завладеть вниманием слушателей. Буквально через предложение вставляя свое любимое, так и непонятое мной до сих пор словечко «малято», он быстро находит нужный тон и, кажется, рассказ его обращен только к тебе лично. Остальные – так, просто присутствующие.

Калдин много лет проработал в Таре летчиком-наблюдателем, в поисках лесных пожаров облетал весь район, что называется, вдоль и поперек. Словом, места эти ему знакомы. И как человек неравнодушный, постоянно стремился он побольше узнать о них, не упускал возможности поговорить с любым, кто сообщить мог что-то новое. Вот от него-то я и услышал незнакомое доселе название «Кулай». И еще подробности о кулайских спецпоселениях кулаков, в которые не хотели, нет, не могли мы тогда поверить, потому как уж очень жуткими и крайне непривычными для нашего сознания они казались…

Это были годы, когда про сталинские репрессии только начинали говорить. Когда мы в большинстве своем теоретически знали, что существует «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, а вот практически… Когда на страницах омских газет серьезные, в общем-то , люди – писатель, профессор-историк – обсуждали нашумевших «Детей Арбата» и приходили к выводу: кто, мол, дал право писателю Рыбакову чернить нашу славную историю? Но и солженицинский «Архипелаг», и Саша Панкратов с Арбата были где-то далеко, а Кулай – вот он, рядышком, в нескольких часах лета.

А потом, наслышавшись рассказов Калдина, вернулась из командировки в Тару наш журналист Ирина Коровякина. Работала она «по Кулаю» в архивах, встречалась с очевидцами и даже взглянула на место бывшего спецпоселения с высоты вертолетного полета. И написала материал «По следам Кулайской трагедии» ( «МС» за 22 и 29 октября 1988 г.) Отклики на ту публикацию идут до сих пор. Тогда же, в 1988-м, и родилась эта идея – организовать экспедицию нашей газеты на Кулай. Но прошло долгих два года, прежде, чем были решены все организационные «если».

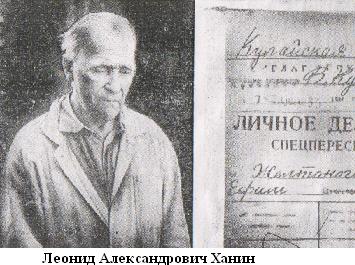

И вот мы летим. Оранжевый вертолет «МИ-2», подпрыгивая в воздухе, как телега на булыжной мостовой, держит курс в северную  часть Тарского района – на Кулай. На карте «того самого места», разумеется, нет. « Пойти туда – не знаю куда…» Мы полностью доверились командиру вертолета В.С. Шепалову и летчику-наблюдателю В.П.Музюкину, который, кстати, в тех местах уже бывал. Да еще надеемся, что поможет им сориентироваться Л.А.Ханин – наш проводник. На Кулае, за болотом, Леонид Александрович провел тринадцать лет. Как спецпоселенец. Правда, было это без малого шестьдесят лет назад. Да и доставляли туда Ханина, естественно, не на вертолете – на телеге.

часть Тарского района – на Кулай. На карте «того самого места», разумеется, нет. « Пойти туда – не знаю куда…» Мы полностью доверились командиру вертолета В.С. Шепалову и летчику-наблюдателю В.П.Музюкину, который, кстати, в тех местах уже бывал. Да еще надеемся, что поможет им сориентироваться Л.А.Ханин – наш проводник. На Кулае, за болотом, Леонид Александрович провел тринадцать лет. Как спецпоселенец. Правда, было это без малого шестьдесят лет назад. Да и доставляли туда Ханина, естественно, не на вертолете – на телеге.

Кажется, я забыл познакомить вас с участниками экспедиции. Кроме Ханина и автора этих строк, среди груды рюкзаков в тесном салоне вертолета – Ирина Черкизьянова, старший научный сотрудник ГОИЛ музея, и первый секретарь Исилькульского горкома ВЛКСМ Роберт Батрутдинов. Ира отвечает за «историю», ну а Роберту приходится снимать о Кулае документальный фильм. Думаю, ему выпала честь одному из первых запечатлеть эти места на фото- и кинопленку. По крайней мере, мы в архивах каких-либо фото-документов о Кулайских спецпоселениях не обнаружили. Если не считать, конечно, работ «фотохудожников» из органов на личных делах – в фас, в профиль…

Небольшой состав экспедиции - из-за малой вместимости «МИ-2». Зимой еще можно по лежневке, проложенной по самым гиблым местам, перебраться за болота, которые в наиболее узком здесь месте достигают трех километров. Летом же… А просить вертолетчиков «по дружбе» сделать еще один крюк в несколько десятков километров – едва ли удобно. Именно поэтому, например, остался дома член правления областного общества «Мемориал», первый секретарь Тарского горкома комсомола Саша Артемов, который с самого начала горячо поддержал идею экспедиции и немало сделал для её осуществления. Он нашел нам проводника и он же уступил Ханину своё место в вертолёте. Отказаться от экспедиции буквально за сутки до вылета… Представляю, как нелегко далось Саше это решение.

…От раздумий отвлекает Ханин. Голос его из-за шума двигателя не слышен, но понять жестикуляцию несложно: смотри, мол, вниз. Как-то разом исчезла тайга. Вот они – болота, жуткие даже на вид, так и ждущие, кажется, очередную жертву. Неужели по ним можно идти? Но ведь шли же люди. Шли туда, бросая по дороге скарб, повозки, лошадей. Шли, чтобы дойти до места спецпоселения. Так требовал конвой. Шли, нет, бежали обратно. Украдкой, ночами, взяв с собой лишь самое дорогое – детей да кусок хлеба, если он был, чтобы тем же детям не дать обессилить, умереть дорогой. Знали, что шансов выжить, идя через болота, ничтожно мало. Но у тех, кто оставался на месте, шансов выжить было еще меньше.

То появляясь, то снова исчезая, чуть заметной ниточкой бежит за вертолетом дорога. И хотя мы знаем, что и по сей день ездят зимой на Кулай за лесом, кажется, дорога эта ещё хранит следы тележных колес и босых ног кулаков. Что земля просто не хочет спрятать эту колею как лишнее напоминание страшного преступления перед своим народом. Воистину: дорога на Кулай – дорога к смерти!

Оказывается, официально кулаки делились на три категории. Первая – контрреволюционный актив, участники антисоветских и антиколхозных выступлений. Вторая – крупные кулаки и бывшие полупомещики, активно выступавшие против коллективизации. Третья – основная часть кулаков (см. газету «Правда» за 16.09.88 г.). «Наши» кулаки по всем признакам относились ко второй категории (против чего и как они выступали – об этом разговор впереди). И наказание по закону того времени (Господи, как язык-то поворачивается этот произвол назвать законом!) – высылка с семьей в отдаленные районы.

В общем, их обманули. Обирая при раскулачивании на месте (в делах спецпереселенцев, найденных в архиве, имеется графа «Наличие имущества по прибытию на поселение». И, как правило, заполнена она одной строкой: «Лошадь с санями и полный комплект сбруи»), многим вручали опись отобранного. Мол, там, в спецпоселении, по списку вам все вернут. И вообще – ничего страшного. Мы здесь будем строить светлую жизнь, а вы, чтобы нам не мешали, устраивайтесь сами по себе. Потому-то поначалу люди ехали без страха, не ведая, что их там ждет. Им казалось, что хуже того, что было, когда сгоняли с нажитого места, отбирали потом нажитое, - уже не будет. Как жестоко они ошибались!

А когда спохватились, заволновались, определенности какой-то потребовали, тут же заклацали затворы конвойных: «Не разговаривать, вперед!»

«Лучше уж сразу их убили, чем такое над людьми творить», - говорит П.И. Куманев. Павел Иванович, точнее тогда звали его Павел, тринадцатилетним мальчишкой отрабатывал за отца гужевую повинность и дважды возил спецпереселенцев на Кулай. - Что я тогда понимал? – вспоминает он. – Сказали: еды взять на трое суток, довезете кулаков до Федоровского сельсовета – это верст сорок. И вернетесь обратно. В Федоровке ни лошадей, ни возчиков не имелось. И тут же нам приказали под оружием: везите до места! А как ослушаешься?

Страшная это дорога была. Мороз лютый. Люди устали – некоторые аж с юга области вот так и ехали. Дети от голода, от холода кричат. Сказал бы мне кто – не поверил, но сам видел: матери детей своих в деревнях, через которые проходили, прямо на дороге оставляли. Как грудного ребенка в такую стужу сохранить? Лучше уж сразу, чтобы не мучился. Да и надежда какая-никакая: а вдруг люди добрые подберут, обогреют…

Болота от мороза схватились – так по льду мы и переехали. Первым поселком Кедрач был, там комендантские посты стояли. В комендатуре нас сразу обыскали, записали - что на тебе надето. Предупредили строго-настрого: обратно чтоб в том же самом ехал, кулацкого ничего не брать. Ну, кое у кого из переселенцев хорошие вещи были. Они за бесценок, за кусок хлеба умоляли взять их. Последнее отдашь, когда дитя от голода плачет. А у нас и у самих-то хлеба уже не было.

… Это был март 1930 года. Кулай встретил первую партию спецпереселенцев. Встретил крашеными воротами с хлебосольной надписью: « Добро пожаловать!» (вам это не напоминает несколько другую надпись в другой стране, но тоже на воротах, в концлагере) и нетронутой тайгой. Когда между деревьями – лишь боком пройти можно, когда ни поляночки, ни прогалинки. Располагайтесь! Какие слова можно найти, чтобы передать состояние людей, прибывших наконец-то «домой» - на место спецпоселения. Может быть тот бабий плач, которым обильно заполнены кассеты редакционного диктофона? И сегодня, вспоминая первые дни, не могли удержаться от слез те, кто прошёл сквозь это. Так давайте послушаем их и представим себя на их месте.

- Нас из деревни Утьма Тевризского района выслали – отца с матерью, меня и двух братишек. Мне тогда двенадцать было, - это вспоминает Нина Петровна Неупокоева, жительница села Васис. – Привезли, высадили под березу. Мы по пояс в снегу лазили – прутики сухие собирали, чтобы хоть как-то у костра согреться. Сделали балаган, пихтой его покрыли. Вечером костер разгребешь, сверху веток набросаешь – вот постель и готова. Проснешься утром – глаза смерзлись. Братишку маленького, два года ему было, над костром переодевали.

- Привезли нас за болота, как снопы яровые на снег высыпали и – до свидания. Живите, как хотите, - рассказывает Анна Петровна Обухова, тоже жительница Васиса (после освобождения многие из спецпоселенцев в этих местах обосновались – в Васисе, Петровке, Атаке). – Хорошо, нам люди добрые в Таре подсказали, чтобы мы печечку железную с собой взяли. Только она нас и спасла…

Из личного дела спецпоселенца. «Грибанова Ольга Фадеевна – 2 месяца 16 дней. Время смерти: 6 апреля 1930 года. Причина смерти: естественная».

- Привезли нас за болота, как снопы яровые на снег высыпали и – до свидания. Живите, как хотите, - рассказывает Анна Петровна Обухова, тоже жительница Васиса (после освобождения многие из спецпоселенцев в этих местах обосновались – в Васисе, Петровке, Атаке). – Хорошо, нам люди добрые в Таре подсказали, чтобы мы печечку железную с собой взяли. Только она нас и спасла…

Из личного дела спецпоселенца. «Грибанова Ольга Фадеевна – 2 месяца 16 дней. Время смерти: 6 апреля 1930 года. Причина смерти: естественная».

«Естественной» была причина смерти и других людей. От холода – когда, казалось, даже кровь в жилах стыла. От голода. Нет, морить кулаков голодом в расчеты властей не входило. Был паек – 400 граммов работающему и выполняющему норму, 200 граммов – неработающему. Когда мукой давали, когда зерном, а когда и овсом. И безо всякого приварка. (Из акта обследования условий расселенных кулацких хозяйств В.-Васюганского района – (Кулайский): «…Комиссия выявила лично факты, когда лошадиная кожа употреблялась в пищу и в роли мяса, и в роли студня. Плохое питание на большинстве кулаков отразилось болезненно, комиссия установила опухоль, исхудалость, желтизну, слабости и болезни (в лежку) … Комиссия видела лично факты примеси к ржаной муке толченую березовую кору, всевозможные травы, примешиваемые в целях увеличения количества хлеба, в силу этого хлеб получается несъедобный и непитательный и вредно отзывается на желудке. Всевозможные травы (несъедобные) примешиваются и в роли овощей, и в супы. … Суровые климатические условия и голодный паек создают болезни и увеличивают смертность взрослыз и детей»). (Здесь и далее язык документа не изменен).

Это официальный документ, а мы-то сейчас прекрасно понимаем, что в те времена в роли цензора стремящемуся сказать правду всегда выступал страх. Представьте теперь, что рассказали нам очевидцы…

Вновь слово Павлу Ивановичу Куманеву: «второй раз я спецпереселенцев летом возил. Только болота переехали – вонь, смрад, выворачивает всего. Там мертвый лежит, там… гниют – кто их там хоронил? Я как сейчас помню картину: мать к дереву прислонилась и ребеночка к себе прижимает – оба мертвые, разлагаются уже. И еще воронье помню – целые стаи». Прости меня, читатель, за натурализм. Но это было…

Работать спецпереселенцы умели (да и жизнь заставляла. Помните: неработающему – 200 граммов?). и лес корчевали – голодные, полураздетые – с песнями. «Я хоть и маленькая была, а тоже ходила на раскорчевку, чтобы с голоду не умереть, - вспоминает Н.П.Неупокоева.- тянем за веревку, хоть с ног от слабости падаем, а «Дубинушку» поём. Смотришь, только что человек других подбадривал: «Ну, ещё разик!», а он уже мертвый. Сколько народу на раскорчёвке полегло – одному Богу известно. Но землю под пашню подготовили. Хотя что там, за болотом, шибко родится!»

Не все выдерживали – пытались бежать. Но лучше любого охранника, надежнее самого крепкого замка, стерегло спецпереселенцев болото. Не шагами оно – жизнями меряно. Оборвавшимися жизнями. Кого затягивала болотная хлябь, кого заводили в непроходимую трясину и убивали там проводники из местных, в надежде поживиться кулацким добром. И такое бывало: мать бросала на болоте кого-то из своих детей, чтобы у оставшихся ребятишек остался хоть маленький шанс выжить.

Бегство приняло такой массовый характер, что забеспокоилось местное начальство. Думаете, волновалось оно за жизнь кулаков? Да бросьте! «Бежавшее кулачество из-за болот и появление их в распухшем и пожелтевшем виде среди населения Тарского района, и вообще среди тех районов, в которых оно появлялось, вело жуткую агитацию, что, полагаю, ни для Советской власти, ни для партии не полезно» (из протокола заседания комиссии по хозустройству кулаков 2-й категории на Севере: доклад представителя Сиб. Адм. Управления тов. Белокопыльского М.З.).

Бегство приняло такой массовый характер, что забеспокоилось местное начальство. Думаете, волновалось оно за жизнь кулаков? Да бросьте! «Бежавшее кулачество из-за болот и появление их в распухшем и пожелтевшем виде среди населения Тарского района, и вообще среди тех районов, в которых оно появлялось, вело жуткую агитацию, что, полагаю, ни для Советской власти, ни для партии не полезно» (из протокола заседания комиссии по хозустройству кулаков 2-й категории на Севере: доклад представителя Сиб. Адм. Управления тов. Белокопыльского М.З.).

Так вот чего боялось начальство… Что явятся, словно выходцы с того света, «распухшие и пожелтевшие» кулаки на глаза тем, кто строит сейчас «светлое будущее». И усомнится кое-кто, что Советская власть – самая гуманная в мире». И пожалеет сердобольный русский человек. А классового врага жалеть не пристало!

И ещё одну выдержку из того документа позволю себе привести: «В момент бегства кулачества… в связи с их неподчинением возвращаться работникам комендатуры принимались репрессивные меры». Что же скрывалось за этим осторожным выражением – «принимались репрессивные меры»? Группу беглых, среди которых была и семья Кучер, проводник через болота провёл удачно. А потом их перехватила охрана. На обратной дороге некоторых беглецов пришлось нести на носилках – конвойные прикладов не пожалели. «Комендантом Шевченко был. Ох, и добра сатана. Мог конем стоптать, мог нагайкой полоснуть. А уж беглого мог и до смерти забить. Что ему? Кулака, как собаку, убьешь – ничего не будет». (из воспоминаний Н.П.Неупокоевой). Рассказывает А.О. Обухова: «Одного парня к кобыле привязали и галопом её гоняли. Видать, из беглых он был».

К июлю 1930-го относятся такие цифры: всего было выселены на Кулай 2790 кулацких хозяйств (8891 человек). На тот момент на месте спецпоселения оставались 1607 человек. Остальные были либо в бегах, либо… Тогда же и появился уникальный по своему цинизму документ: «Имевшийся в данный момент наличный штат комендатуры требует немедленной его замены в связи с его переутомлённостью и истрепанностью нервов…»

Да, нелегким для кулайской администрации выдался этот 1930 год!

Леониду Александровичу Ханину повезло (если, конечно, уместно здесь слово «повезло»): в том страшном 1930-м его на Кулае не было. Отец, Александр Лаврентьевич, переживший вместе с семьёй все ужасы первых дней жизни за болотом, привез сына сюда лишь год спустя. Понимал он, что жизнь здесь для младшего сына лёгкой не будет, но сколько можно мальчишке скитаться по чужим углам…

Вертолёт делает круг над огромной поляной. Впервые с тех пор, как взлетели из Васиса, а в воздухе мы были около полутора часов, видим следы человека – покосившуюся, латаную-перелатаную избушку. (Впрочем, если быть точным: во время полёта, когда болота остались уже позади, вертолётчики показали им Базу – место, где раньше была расположена спецкомендатура. Но там не сохранилось даже развалин).

Вертолёт делает круг над огромной поляной. Впервые с тех пор, как взлетели из Васиса, а в воздухе мы были около полутора часов, видим следы человека – покосившуюся, латаную-перелатаную избушку. (Впрочем, если быть точным: во время полёта, когда болота остались уже позади, вертолётчики показали им Базу – место, где раньше была расположена спецкомендатура. Но там не сохранилось даже развалин).

Рядом с избушкой и совершаем посадку. Ханин и Музюкин, лётчик-наблюдатель Тевризской авиагруппы охраны лесов, уточняют наше месторасположение: проводник – по памяти, а Владимир Павлович – сверяясь по карте.

- Здесь наша деревня была. Вот так улица шла. А там, как с пригорка спустишься, - речушка должна быть, - показывает направление Леонид Александрович.

- Всё точно, - заглядывая в планшетку, соглашается Музюкин. – Вот речка обозначена – Нижний Кулай. Поэтому, наверное, и деревню вашу Нижним Кулаем назвали.

- Вон там, километрах в двух отсюда, - уже в другую сторону поворачивается Ханин… забегая вперед, скажу: позднее мы ещё не раз смогли убедиться, что в памяти нашего проводника эти места запечатлелись крепко. Даром, что Леониду Александровичу уже 75 лет!

… Приятная неожиданность: неказистая на вид избушка вполне пригодна для жилья. Более того, здесь есть всё, что требуется  неприхотливому путнику, - стол, лавки, нары, посуда. Судя по толстому слою пыли и изрядно зачерствевшему сухарю, хозяева сюда не наведывались уже давненько. Интересно, кто они? Гадаем, призвав на помощь всю свою фантазию и записку, оставленную в избе на видном месте: мол, мужики, если кто здесь окажется, - оставьте после себя порядок. Видимо, обитатели жилища и предположить не могли, что в такую глушь способна забраться представительница прекрасного пола. Польщенная Ира Черкизьянова сразу же начинает наводить в домике порядок.

неприхотливому путнику, - стол, лавки, нары, посуда. Судя по толстому слою пыли и изрядно зачерствевшему сухарю, хозяева сюда не наведывались уже давненько. Интересно, кто они? Гадаем, призвав на помощь всю свою фантазию и записку, оставленную в избе на видном месте: мол, мужики, если кто здесь окажется, - оставьте после себя порядок. Видимо, обитатели жилища и предположить не могли, что в такую глушь способна забраться представительница прекрасного пола. Польщенная Ира Черкизьянова сразу же начинает наводить в домике порядок.

К слову, избушка эта вызвала у нас жаркие споры. Леонид Александрович уверяет, что она – «из тех самых». Мы же склоняемся к мысли, что это обычное зимовье и сооружено оно много позднее. Дотошный Ханин, обследовав жилище, вскоре приводит неопровержимые аргументы в свою пользу: во-первых, в помещении есть кирпичная печка, во-вторых, в доме целых четыре окна, причём два их них, заколоченных сейчас досками, украшены резными наличниками. Похоже, он прав. Едва ли охотнику, оборудующему своё жилище на скорую руку, придёт блажь заниматься резьбой по дереву.

Да, без проводника нам пришлось бы очень тяжело. Огромная, в несколько десятков гектаров, поляна покрыта травой в рост человека. Как здесь ориентироваться? Однако Ханин, продираясь сквозь густые заросли, ведет нас очень уверенно.

- Здесь улица тянулась, вот так дома стояли. Тут Мухаммедов жил, дальше – Мастерских, Парыгины, потом – Емельянов со старухой – соседи наши, - Леонид Александрович неожиданно останавливается, показывает направление

- Если метров тридцать пройти – там наш дом был. Проверьте, ребята, не ошибаюсь ли.

Он не ошибся. Полузасыпанную яму нашли именно в том месте, куда указал Ханин. Когда-то здесь был дом, жили люди.

- Родители сначала во времянке жили, - вспоминает Леонид Александрович. А здесь ветучасток был. Потом его ликвидировали, а дом нам отдали. Потому что и отец, и брат работали хорошо. Вот и поощрили. А уж как мы радовались! Хоть зажили по-человечески, и не в землянке, словно звери какие.

- Ханин рассказывает, и перед глазами у нас встаёт деревня спецпоселенцев тех лет. Нижняя улица строилась быстро. Уже через год здесь домов 70-80 было. Перебирались раскулаченные в избы из шалашей и землянок. Построили, конечно, лавку, больничку… Чуть позднее появился возле деревни дегтекуренный завод на шесть казанов. И уже не только раскорчевкой леса занимались теперь спецпоселенцы, но и стали делать приклады для ружей, черенки для лопат, клепку. Быстро освоили потомственные хлеборобы плотницкие ремесла.

Шестнадцатилетнего Леонида назначили бригадиром. Видно, оценил местный комендант его усердие в работе, да и грамотешка какая-никая у парня была. Вот и пришлось ему выводить норму, оформлять наряды.

- Придёшь, бывало, с нарядами в контору, а тут комендант навстречу, - рассказывает Ханин. – «Не торопись, бригадир, давай поговорим. Какие разговоры среди раскулаченных ведутся, не ругают ли люди Советскую власть?» Нет, отвечаю, я не слышал. А разговоры, конечно, всякие были…

- Так, может, действительно среди спецпереселенцев много было откровенных врагов новой власти?

- Насчёт врагов – не скажу, не знаю. А вот трудяги они были – это точно.

Помните, мы говорили, что все «наши» кулаки, попавшие за болота, относились официально ко второй категории? Вроде бы те, кто активно выступал против коллективизации.

… Отец Ханина уступать не любил ни в чём: ни в работе, ни в ловкости. И вот как—то на масленице, когда мужики силушку да удаль свою показывали – на кулачках бились, - соперник ему крепкий попался. Оплошал Александр Лаврентьевич – не устоял. Да при этом ещё упал неудачно, ногу сломал. Какой уж тут из него работник! А хозяйство у Ханиных основательное было – три лошади, четыре коровы, десяток овец, свиньи. И пришлось матери в соседней деревне на несколько месяцев работников нанимать. В 1926-м это было. А четыре года спустя – давай, Ханин, на спецпоселение. За эксплуатацию чужого труда. Вот вам и активные выступления против коллективизации.

- Ладно, жили мы – не бедствовали. Это верно. Но как нам всё это доставалось? – вспоминает Леонид Александрович. – Мне семь лет было, а брату – девять. Разбудят нас в четыре утра – за работу. Я копны возил, брат подкапнивал, отец метал. Глядишь, до завтрака 3-4 стога уже готовы. Так вся семья и работала. А когда раскулачивать пришли – одного только коня и оставили. Пробовал ли отец протестовать, возмущаться? Нет, конечно. Боялся он…

Ханин неторопливо говорит о своём, а я вспоминаю эпизод, рассказанный мне как-то под настроение, много лет назад, отцом. Дед мой в тридцатые годы работал в одной из центральных газет, был заведующим корреспондентским пунктом на Украине. Однажды вечером, когда дед, вернувшись с работы, сел ужинать, в дверь постучали. Вошли трое в форме: «Собирайся, хозяин!» Нет, дед не начал убеждать незваных гостей, что произошла какая-то нелепая ошибка. Не стал говорить, что он сам – коммунист, что он прошёл всю гражданскую. Не просил разобраться. Он просто отложил ложку и попросил жену: «Ната, собери вещи». Потом, уже в дверях, один из чекистов протянул хозяйке ордер:»Вот здесь распишитесь». И как уж там смогла бабушка, полуобезумевшая от нежданно нагрянувшей в дом беды, углядеть ошибку в ордере – тут, мол, совсем другая фамилия? Военный внимательнее взглянул в бумажку, уточнил: «А какая у вас квартира?» И козырнул:»Извините, этажом ошиблись».

Какие-то мгновения, один лишь несделанный шаг спасли деда. Теперь-то мы знаем, что «ошибок» в работе органов быть не могло. Попади он туда, всё равно нашли бы у человека какую-то вину перед властью.

И что сделал дед, когда захлопнулась дверь за страшными визитёрами? Зарыдал от страшного потрясения? Стиснул кулаки от собственного бессилия? Порадовался, что прошла на сей раз опасность мимо, лишь слегка дохнув холодом? Нет, он вернулся за стол и снова неторопливо стал хлебать остывший уже суп.

Что же это за сила такая была, которая подавляла даже саму мысль о несогласии, о сопротивлении? И что в таком случае мог возразить «властям» неграмотный, забитый крестьянин – отец Леонида Александровича, который с детства твердо усвоил, что  любой, даже самый маленький, начальник – это хозяин. И перечить ему – не смей!

любой, даже самый маленький, начальник – это хозяин. И перечить ему – не смей!

Если пройти по «улице» метров триста и спуститься с пригорка, окажешься на месте старого кладбища деревни Нижний Кулай. Правда, обнаружить его сейчас очень непросто. Сравнялись с землей могильные холмики. Кресты? На этом кладбище хоронили в первые годы. Когда от голода, от непосильной работы раскулаченные умирали целыми семьями. До крестов ли тогда было! Хорошо ещё, если находили оставшиеся в живых силы похоронить умерших.

По словам Ханина, погребено здесь не менее трёхсот человек. Кто их тогда считал? Здесь же нашли приют и две маленькие дочери Леонида Александровича. К детям смерть была особенно беспощадной. В память о них, о сотнях других, чью жизнь оборвала безжалостная политика новой власти, устанавливаем на этом месте памятную табличку:»Безвинным жертвам сталинских репрессий. Омские комсомольцы, август 1990 года».

-Вот вы спрашиваете, почему я даже не пытался бежать отсюда. Ведь вроде молодой тогда был, сильный… - возвращается Ханин к прерванному на кладбище разговору.- многие из тех, кто бежать пробовал, в могилах этих и лежат. Кого-то конвоиры убили, другие – от голода. Да и отца с матерью на кого бы я бросил?

-Вот вы спрашиваете, почему я даже не пытался бежать отсюда. Ведь вроде молодой тогда был, сильный… - возвращается Ханин к прерванному на кладбище разговору.- многие из тех, кто бежать пробовал, в могилах этих и лежат. Кого-то конвоиры убили, другие – от голода. Да и отца с матерью на кого бы я бросил?

Но была у парня и ещё одна причина. Шибко приглянулась ему соседская девчонка – Мотя Ведерникова. Девочка красивая, работящая. И вскоре решили они пожениться. Это была одна из первых свадеб на Кулае. Впрочем, громко сказано – свадьба. Пришли Ханины вечером домой к невесте, поговорили, чаю попили. Даже гостей не звали. А чем их, гостей, угощать? А наутро уже перебралась Мотя в дом родителей мужа своего. Так зажили. Десятерых ребятишек родила Леониду Александровичу молодая жена. Трое из них здесь, на Кулае…

Младшего сына, Володю, Ханин так и не увидел. Родился он, когда Ханина забрали на фронт. И через полтора года умер.

Вообще-то кулаков в армию брали неохотно. Из Нижнего Кулая повестки получили лишь двое – Ханин и Максим Мухаметов. И то уже в 1943-м. после учебного полка младший сержант Ханин попал в самое пекло – под Ржев. Под Идрицей, за разведку, получил первую свою боевую награду – орден Красной Звезды. Потом – медаль «За отвагу», орден Славы…

Младшего сына, Володю, Ханин так и не увидел. Родился он, когда Ханина забрали на фронт. И через полтора года умер.

Вообще-то кулаков в армию брали неохотно. Из Нижнего Кулая повестки получили лишь двое – Ханин и Максим Мухаметов. И то уже в 1943-м. после учебного полка младший сержант Ханин попал в самое пекло – под Ржев. Под Идрицей, за разведку, получил первую свою боевую награду – орден Красной Звезды. Потом – медаль «За отвагу», орден Славы…

Тогда же, на фронте, и в партию вступил. Когда заявление написал, рассказал, конечно, что отца выслали как кулака. В тот раз приняли всех. Кроме Ханина. А несколько месяцев спустя вызвали его в политотдел:» Посылали мы на твою Родину запрос. Повезло тебе, парень, шибко уж хорошие отзывы о тебе пришли. Готовься к собранию».

… И как только Роберт Батрутдинов заметил этот покосившийся крест? Накануне вечером Леонид Александрович настаивал, чтобы обязательно сходили мы на новое кладбище, где начали хоронить уже перед самой войной. Словно предчувствовал… разрушенные оградки, поваленные кресты. Когда-то на этом месте была отвоеванная у леса поляна. Сейчас – уже на добрых 10-20 метров вытянулись молодые берёзки. Бродим между могилок, читаем едва различимые надписи.

- Вот Татьяна Лященко похоронена. Хорошо её помню,- рассказывает Ханин. – Вдовая она была. Молодая, красивая. В нашей артели «Производственник» работала. А это могилка Фени Мастерских. Соседи наши, напротив они жили.

И вдруг… Нет, даже не прочитал, почувствовал Леонид Александрович: та самая это могилка. Володина. Опустился на колени:»Ну вот и свиделись мы, сынок». А потом, когда уже торопились мы в обратный путь, боясь опоздать к вертолёту, Ханин виновато попросил: «Я догоню вас, ладно? Хочу крест новый сыну поставить». Мы задержались все вместе…